空港[飛行場]情報(冬)

冬の空港[飛行場]情報

冬の間でも、特に年末年始は旅行シーズン。故郷への帰省や年末年始の休暇を利用した国内外への旅行など、空港や飛行機を利用する人も多くなります。冬に飛行機を利用する際に注意したい点や、日本の飛行機について紹介します。

飛行機の手荷物、預け荷物

冬の旅行で気がかりなことと言えば荷物。特に、国内の旅行や寒い国に行くときは衣類だけでも荷物が多くなります。各航空会社では、飛行機での旅行を安全で快適に過ごしてもらうために、荷物に関する制限を設けています。

搭乗する飛行機の手荷物や預け荷物の規定について、事前にしっかりと把握しておかないと、空港で慌てることにもなりかねません。

手荷物や預ける荷物の規定は、航空会社によって異なりますので注意しましょう。代表的な航空会社の規定は下記のようになっています。

日本航空(国内線)

- 機内持ち込みの荷物

- 身の回り品1個の他に手荷物をひとつまで。座席数が100席以上の飛行機に搭乗する場合は、荷物の幅が55cm以内、高さ40cm以内、奥行き25cm以内であること。かつ、3辺の合計が115cm以内であること。100席未満の飛行機の場合は、幅が45cm以内、高さ35cm以内、奥行き20cm以内であり、3辺の合計が100cm以内であること。また、いずれの飛行機の場合も合計重量は10kgまでとなっています。

- 預け荷物

- サイズは50×60×120cm以内。個数制限はなく合計20kgまで無料。ファーストクラスは1個あたり32kgまで、合計45kgまで無料。

日本航空(国際線)

- 機内持ち込みの荷物

- 身の回り品1個の他に手荷物をひとつまで。荷物の幅が55cm以内、高さ40cm以内、奥行き25cm以内であること。かつ、3辺の合計が115cm以内であること。重量は10kg以内。

- 預け荷物

- 3辺の合計が203cm以内。ファーストクラスとビジネスクラスは1個あたり32kg、3個まで。プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスは1個あたり23kg、2個まで。

全日空(国内線)

- 機内持ち込みの荷物

- 身の回り品1個の他に手荷物をひとつまで。座席数が100席以上の飛行機に搭乗する場合は、荷物の幅が55cm以内、高さ40cm以内、奥行き25cm以内であること。かつ、3辺の合計が115cm以内であること。100席未満の飛行機の場合は、幅が45cm以内、高さ35cm以内、奥行き20cm以内であり、3辺の合計が100cm以内であること。また、いずれの飛行機の場合も合計重量は10kgまでとなっています。

- 預け荷物

- 3辺合計が203cm以内。個数制限はなく、合計20kgまで無料。プレミアムクラスは40kgまで無料。

全日空(国際線)

- 機内持ち込みの荷物

- 身の回り品1個の他に手荷物をひとつまで。荷物の幅が55cm以内、高さ40cm以内、奥行き25cm以内であること。かつ、3辺の合計が115cm以内であること。重量は10kg以内。

- 預け荷物

- 3辺の合計が158cm以内。ファーストクラスは1個あたり32kg、3個まで。ビジネスクラスは1個あたり32kg、2個まで。プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスは1個あたり23kg、2個まで。

冬の航空券の価格

冬の時期は、年末年始の休暇を利用した帰省や、冬休みを利用した学生の旅行シーズンなどとなるため、飛行機の運賃は通常の時期より高くなります。そこで活用したいのが、早割制度。各航空会社の早期割引などを利用すると、リーズナブルな価格で予約できます。

年末年始の航空券は、年によって異なりますが、8月下旬頃から順次発売を開始。航空会社によっても異なるため、発売スタートの時期をチェックして、早めに計画を立てると良いでしょう。ただし、早割運賃の場合は、予約の変更ができない、キャンセル料が高くなるなど条件が厳しくなることもあるので、日程が確定してから予約するのがおすすめです。

また、格安運賃で知られるLCCであっても、冬は一般の航空会社とあまり変わらないような高い設定となっている場合があるので要注意です。

特に会社員が休みになる12月27日頃から価格が高騰します。可能であれば時期をずらすなど、日程を調整することで、お得に飛行機の旅を楽しめるでしょう。

国産航空機「MRJ」

国産初のジェット旅客機として話題の三菱リージョナルジェット「MRJ」。「MRJ」は三菱航空機が開発する70~90席クラスの次世代民間旅客機です。

この名称に決定したのは2007年の冬、2月のことでした。この2007年冬に発表された構想以前の段階では、「MJ」や「Next Generation R」、「環境適応型高性能小型航空機」などと呼ばれていました。

「MRJ」は、世界最先端の空力設計技術、騒音解析技術の適用、最新鋭のエンジンを装着するなど、従来の同等サイズの機体と比較しても大幅な燃費低減を実現。騒音、排出ガスの削減などを見込める次世代の旅客機として世界から注目を集めています。2007年冬から本格的に歩み始めた「MRJ」の歴史は、飛行試験を重ねるなど、次世代へ向けて進行しています。

私たちが普段利用する民間航空には、国際的な記念日があることをご存知でしょうか。「国際民間航空デー」と呼ばれている12月7日がその日です。また、冬は、寒冷地にある空港でプロならではの調整作業が行なわれ、航空機の工夫が垣間見られます。

国際民間航空デー(12月7日)

第二次世界大戦中、戦闘機だけではなく、旅客や貨物目的の飛行機も各国で開発が進められました。民間航空が盛んになった結果、同時に生じた「領空主権」の問題に対し、国際間の民間航空を秩序のある物にするため、1944年(昭和19年)に締結されたのが「国際民間航空条約(通称シカゴ条約)」です。

「シカゴ条約」が署名された日である1944年(昭和19年)12月7日を記念して制定されたのが「国際民間航空デー」で、1992年(平成4年)年の国際民間航空機関の総会によって定められ、その2年後からは記念行事が行なわれるようになりました。

このシカゴ条約に基づき、国際民間航空の安全・保安・環境保全と各国の協力を図ることを目的として、1947年(昭和22年)には国際連合の専門機関のひとつ、「国際民間航空機関(ICAO=International Civil Aviation Organization)」が発足。日本も1953年(昭和28年)に国際民間航空機関に加盟しており、1956年(昭和31年)からは理事国として参加しています。

現在、国際民間航空機関が果たしている主な役割は、パイロットや乗務員、整備員などスタッフの行動指針、国際航空の安全確保や出入国手続きなどについて国際基準や勧告を決定することです。また、航空機から出る排気ガスや騒音の減少にも配慮し、環境へ及ぼす影響を最小限にしようと活動しています。

私たちが普段、安心して安全に航空機を利用できるのは、このような国際的な取り組みがあるからです。

寒冷地空港ならではの「デアイシングエプロン」

さて、冬の空港にとっての最大の敵と言えば、何と言っても雪や氷です。専門用語では「防除雪氷作業」と呼ばれる雪や氷を取り除く作業は、特に積雪の多い地方の空港では欠かせません。飛行機は高速で前進し、翼に発生する揚力によって浮上するため、この翼に雪や氷が付いていると揚力が低下する恐れがあります。この事態を予防するため、離陸前に雪や氷を取り除いた上、「デアイシング」と呼ばれる凍結防止薬剤を散布する作業を行なわなければいけません。また、航空機が走る滑走路の除雪も当然、行なわれます。

北海道の空の玄関口として、羽田、成田、福岡に次ぐ年間利用者数を誇る新千歳空港には、2010年(平成22年)12月に防除雪氷作業の専用場所「デアイシングエプロン」が完成。専用エリアであるため防除雪氷作業以外のための車両や設備がなく、作業がスムーズに進行できるため、防除雪氷作業がより効率的に行なうことができるようになり、雪による遅延が緩和されました。

以前は、デアイシング作業を旅客ターミナル前の駐機場で行なっていたため、次に到着する航空機が駐機場に入ることができず、発着の遅れが次々に発生し、薬剤の効果が切れるたびに再びデアイシング作業を行なっていたため、年間およそ50便もの航空機で、平均2時間程度の遅延が発生していたのです。

ひとつの空港による遅延は全国の運航に影響を及ぼすことになります。この新千歳空港に新設されたデアイシングエプロンは、日本全体の安定運航を支えているのです。

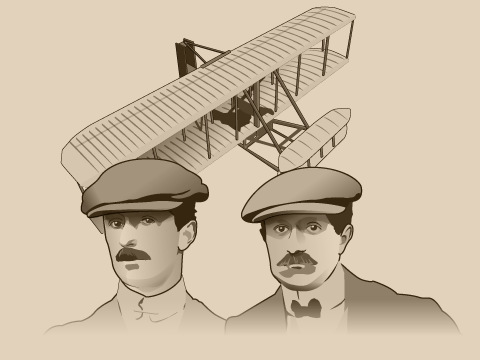

1903年にライト兄弟が初めて有人飛行に成功し、それから飛行機はめざましい進歩を遂げました。その初飛行は「飛行機の日」として記念日にもなっています。飛行機の進歩に伴って、飛行場も規模や機能性、収容性なども変化しており、飛行機の搭乗時間を過ごすための空港ラウンジは、豪華な調度品や最新の設備を備え、リッチな気分にしてくれます。

飛行機の日(12月17日)

12月17日は飛行機の日です。これはアメリカのライト兄弟が1903年に、初めて飛行機で空を飛ぶことに成功した日で、その栄誉を称えて飛行機の日に制定されました。その時の飛行機「ライトフライヤー号」は、全長6.4m、翼長12.3m、重量は274kgで、12馬力のエンジンを搭載しており、機体は木製でした。ノースカロライナ州キティホーク近郊にあるキルデビルヒルズで行なったチャレンジでは4回の飛行が試みられました。1回目こそわずか12秒で、約36.5mの距離しか飛びませんでしたが、4回目は59秒飛行し、約259.6mの飛行距離を記録しました。このライトフライヤー号は、現在もスミソニアン航空宇宙博物館に展示されています。また、キルデビルヒルズには記念碑が建てられています。

この後、飛行機は「より速く・より高く・より遠く」へ飛べるように改良が続けられ、大きく進歩したのは第一次世界大戦の頃です。一部の機体の骨組みや外板に金属が用いられるようになり、戦闘機や爆撃機もこの大戦中に誕生しました。第一次世界大戦が終わると、輸送力としての飛行機の開発が進められ、機体も大型化していきました。1927年には、リンドバーグが単独で大西洋無着陸横断飛行に成功し、1933年には機体すべてが金属でできた飛行機が初飛行に成功しました。第二次世界大戦が勃発すると、飛行機が戦闘の主役となり、大型で高性能の飛行機を各国が開発し、飛行能力、輸送力とも格段にアップしました。戦後はジェットエンジンが実用化され、軍用機から旅客機にまで搭載されるようになり、飛行速度、飛行距離を大幅に伸ばしました。これにより大量輸送の長距離移動も可能となり、旅客機の世界では世界の空港を結ぶエアラインが構築されました。

今では、旅行やビジネスなどで気軽に飛行機に乗って移動ができるようになり、国際間の交流にも役立っています。

空港ラウンジ

ホテルなどにはラウンジがあり、よく待ち合わせなどに利用されますが、空港内にもラウンジがあることをご存知でしょうか。空港内で出発する飛行機を待つためのスペースで、いろいろな設備や調度品が揃っており、本人あるいは同伴者が無料で利用できます。空港ラウンジには、航空会社が運営するものやクレジットカード会社が運営するもの、空港が運営するものに分かれており、航空会社やクレジットカードが運営する空港ラウンジは、主にファーストクラスやビジネスクラスの乗客や、航空会社の上級メンバー向けのサービスとなっていますが、マイレージのマイルを使って利用できる場合もあります。空港が運営するラウンジであれば、有料ですが一般旅行客でも利用することができます。また、ラウンジで提供されるサービスは、空港や航空会社、利用クラスによって異なりますが、ソファや仕事用のデスク、ファクシミリ、インターネットなどビジネス用の設備から、シャワー室、仮眠室、マッサージ、ヘアサロンなどリラックスできる設備なども揃っています。また、ソフトドリンクやアルコール類などが無料、もしくは低額で提供されています。新聞や雑誌の無料提供などもあり、ゆっくりくつろぐことができるようになっています。その充実したサービスは、出発を待つ時間を忘れるほどで、VIP待遇を十分に味わうことができます。

冬休みを利用して海外で新年を迎える人は、一度機会があったら利用することをおすすめします。旅の疲れを癒し、リッチな気分にさせてくれることでしょう。